articles

भारतीय कास्ट-व्यवस्था में दुनियाभर के लोगों की इतनी दिलचस्पी क्यों ?

Published

5 years agoon

By

ihar

अन्य देशों के विपरीत भारत में कास्ट-व्यवस्था को सामाजिक विशिष्टता के रूप में प्रस्तुत करने की एक अनोखी प्रवृत्ति रही है। जाहिर है, पश्चिमी दुनिया में व्याप्त सामाजिक उंच-नीच(अनुक्रम) और बहिष्कार के इतिहास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, न ही ब्रिटिश उपनिवेश के अधीन भारत में सामाजिक वर्गीकरण के अनोखे विकास की पूरी तरह से सराहना की जाती है।

रत की कास्ट-व्यवस्था और ‘छुआ-छूत’ बड़ी संख्या में सामाजिक विज्ञान शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और यहां तक कि आधुनिक समय में आम जनता के लिए गहरी रुचि का विषय रहा है। भारत में व्याप्त कास्ट की धारणाओं ने गैर-भारतीयों के दिमाग में ऐसी गहरी जड़ें जमा ली हैं कि मुझे अक्सर पश्चिमी लोगों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान पूछा जाता है कि क्या मैं अगड़ी कास्ट की हूँ?

यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि आज भी अमेरिका में ‘वर्ल्ड सिविलाइजेसन: ग्लोबल एक्सपीरियंस’ (एपी संस्करण) जैसे हाईस्कूल की पाठ्यपुस्तकों में ऐसे पूर्वाग्रहजनित वाक्यों को शामिल किया गया है: ” शायद, भारतीय कास्ट-व्यवस्था एक प्रकार का ऐसा सामाजिक संगठन है जो आधुनिक पश्चिमी समाज के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों, जिनपर समाज टिका है, का उल्लंघन करता है।”

आश्चर्यजनक रूप से, खुद भारतीयों ने ‘निम्न कास्ट और अस्पृश्यों के शोषण’ की इन सभी कहानियों को आत्मसात कर लिया है, और किंचित ही कभी इसकी वैधता पर प्रश्न उठाया है, न ही पश्चिमी दुनिया में व्याप्त ऐसी प्रथाओं के बारे में जानना चाहा है| क्या भारत में छोड़कर विश्व भर में वास्तव में कोई कास्ट-व्यवस्था नहीं थी? यूरोप के समृद्ध नागरिकों के शौचालय से मानव मल को खाली करने वाले लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता था? मानव-शवों और पशु-शवों को ठिकाना लगाने वाले लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता था? क्या ऐसे लोगों को अमीर लोगों के समकक्ष बैठने या अपनी बेटे-बेटियों की उनसे शादी करने का अधिकार था?

अधिकांश लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि 20 वीं शताब्दी तक यूरोपीय कास्ट-व्यवस्था के तहत, निचली कास्ट के लोगों का जीवन बहुत दयनीय था। डीफाइल्ड ट्रेड एंड सोशल आउटकास्ट- ऑनर एंड रिचुअल पॉल्यूसन में लेखक कैथी स्टीवर्ट ने 17 वीं शताब्दी के उन सामाजिक समूहों का वर्णन किया है जो “व्यापार की प्रकृति के कारण हीन” थे जैसे जल्लाद, चमार, कब्र खोदने वाले, चरवाहे, नाई-सर्जन, आटा चक्की वाले, लिनन-बुनकर, बो-गेल्डर, अभिनेता, शौचालय सफाईकर्मी, रात्रि-पहरेदार और न्यायिक कारिन्दा।

एम एस स्टीवर्ट इन व्यवसायों को नीच दृष्टि से देखने को रोमन साम्राज्य की देन मानते हैं। “रोमन साम्राज्य के दौरान ‘नीच’ व्यावसायिकों को ‘उच्च’ कुशल कारीगर समूहों और पुरे समाज के द्वारा जनित सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक भेदभाव के विभिन्न रूपों का सामना करना पड़ा| समय के साथ, ‘नीच’ लोगों को अधिकांश समूहों से बाहर कर दिया गया| सर्वाधिक अपमानित वर्गों जैसे जल्लादों और चर्म-कर्मियों को ‘उनएयरलिक्काइट’ (अपमान की एक अवधारणा) नामक प्रथा का शिकार होना पड़ा जिसमे उन्हें लगभग सभी सामान्य समाजिक समूहों से बहिष्कार का सामना करना पड़ा। जल्लादों और चर्म-कर्मियों को कोई भी कंकड़ फेंककर मार सकता था, उन्हें सार्वजनिक स्नान से बहिष्कार, सम्मानपूर्वक दफन करने से इनकार और महज शराब के हक़ से भी इनकार कर दिया जाता था जो उस समाज में आम लोगों को आसानी से उपलब्ध था। यह अपमान आने वाली कई पीढ़ियों को अपने पिता से मिले धरोहर के रूप में भी झेलना पड़ता था। हीनता में ‘छूत’ का माना जाना इस कुरीति की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। हीन लोगों के साथ अनौपचारिक संपर्क में आकर या आचरण के कुछ अनुष्ठान नियमों का उल्लंघन करके सम्मानित नागरिक स्वयं को हीं महसूस करते थे। एक उच्च वर्ग के कारीगर के लिए अशुद्ध होना विनाशकारी होता था।एक समूह के जिन लोगों पर अशुद्ध होने का कलंक लगा होता था उन्हें एक प्रकार की सामाजिक मौत का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने समाज से बाहर रखा जाता और उनसे उनके व्यवसाय करने का हक़, जो समूह की सदस्यता द्वारा मिलता था, भी छीन लिया जाता था ताकि वह अपनी आजीविका, सामाजिक और राजनीतिक पहचान दोनों खो दें। यहां तक कि व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से छूत का डर इतना खतरनाक होता था कि पड़ोसी और पास खड़े लोग के सामने व्यक्ति मर भी रहा हो तब भी कोई उसकी मदद नहीं करता था। एक नाटकीय उदाहरण एक जल्लाद की पत्नी का है जो 1680 के दशक में उत्तर जर्मन शहर हुसूम में प्रसव में मरने के लिए छोड़ दी गई, क्योंकि मिडवाइफ ने जल्लाद के घर में घुसने से भी इंकार कर दिया था। ”

सम्पूर्ण इतिहास में, कचरे और मल साफ करने का काम करने वालों को कभी भी सम्मान की नजर से नहीं देखा गया। 20 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक, यूरोप में मानव माल-मूत्र को पखाने के गड्ढे से हाथ से ही साफ किया जाता था। ‘नीच कर्म’ करने वाले निम्न वर्ग के यूरोपीय लोगों को अंग्रेजी में ‘गोंगफर्मर्स’ (फ्रेंच) या ‘गोंग फार्मर्स’ कहा जाता था। क्या आपको लगता है उनका समुचित सम्मान किया जाता था और उन्हें समाज के उच्च वर्ग के साथ स्वतंत्र रूप से घुलने-मिलने की इजाजत थी?

इंग्लैंड के गोंग फार्मर्स को केवल रात में काम करने की इजाजत थी, इसलिए उन्हें ‘नाइटमेन’ भी कहा जाता था। वे उच्च वर्ग के लोगों के घरों में रात को आते थे, पाखाने के गड्ढे को खाली करते थे और उसे शहर की सीमा के बाहर छोड़ आते थे। उन्हें शहर के बाहर कुछ क्षेत्रों में ही रहने की इजाजत थी और दिन के दौरान वे शहर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस नियम को तोड़ने पर उन्हें गंभीर दंड मिलता था। कमोड के प्रयोग में आने के बाद भी,लंबे समय तक, मल-मूत्र पखाने के गड्ढों में ही बहता था और इसे ‘नाइटमेन’ द्वारा साफ करने की आवश्यकता पड़ती थी।

दुनियाभर में, जब तक सीवेज और मल के परिवहन और प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आई, तब तक इन श्रमिकों को समाज से बहिष्कृत ही किया जाता था।आधुनिक शहर जब तक लाखों प्रवासियों, जो विविधता और विषमता को बढ़ाने में भी मदद करते थे, के आ जाने से प्रदूषित नहीं हो गए, समुदाय काफी बंद प्रकार के और दूसरों का बहिष्कार करने वाले होते थे।

दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेजी शब्द ‘कास्ट’ पोर्तगीज शब्द ‘कस्टा’ से लिया गया है। इसका इस्तेमाल उन स्पेनिश अभिजात वर्गों द्वारा किया जाता था जिन्होंने विजय प्राप्त क्षेत्रों पर शासन किया था। ‘सिस्टेमा डी कास्ट’ या ‘सोसाइडा डी कास्टों’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल, 17 वीं और 18 वीं सदी में,स्पेनिश-नियंत्रित अमेरिका और फिलीपींस में मिश्रित प्रजाति वाले लोगों के वर्णन करने के लिए उपयोग होता था। ‘कास्टा’ व्यवस्था ने जन्म, रंग और प्रजाति के आधार पर लोगों को वर्गीकृत किया। एक व्यक्ति जितना अधिक गोरा होता था, उसको उतना अधिक विशेषाधिकार प्राप्त था और कर का बोझ भी कम होता था। कास्टा, ईसाई स्पेन में विकसित रक्त की शुद्धता के विचार का विस्तार था जो बिना यहूदी या मुस्लिम विरासत से कलंकित लोगों के बारे में सूचित करता था। स्पैनिश आक्रमण के वक्त जब पुराने धर्म वापस अपनाने के संदेह पर हजारों परिवर्तित यहूदी और मुस्लिम (यूरोपीय, निम्न वर्ग) को मार दिया गया था तब तक तो ऐसी अवधारणाओं ने काफी गहरी जड़ें जमा ली थी।

एडवर्ड अलसवर्थ रॉस ( प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, 1920) यूरोप की कठोर और सख्त ‘कास्टा’ व्यवस्था का एक विस्तृत विवरण देते हैं और कहते हैं कि यह यूरोपीय समाज के भीतर शक्तियों की देन था। वह कहते है:

“रोमन साम्राज्य पुरुषों को अपने पिता के व्यवसाय का ही पालन करने और अन्य व्यवसाय या जीवन-यापन के तरीकों के बीच एक मुक्त परिसंचरण को रोकने को मजबूर कर रही थी। वह व्यक्ति जिसने अफ्रीका के अनाज को ओस्टिया के सार्वजनिक भंडार तक पहुचाया, मजदूर- जिन्होंने इसे वितरण के लिए ब्रेड बनाया, कसाई – जिसने सामनियम, लुकेनिया, ब्रूटीअम से सुअर लाया, शराब विक्रेता, तेल विक्रेता, सार्वजनिक स्नानघर की भट्टियों में कोयला डालने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी काम को करने को बाध्य थे… इससे बचने का हर दरवाजा बंद कर दिया गया था … लोगों को अपने समूह से इतर शादी करने की इजाजत नहीं थी …किसी प्रकार शाही फरमान हासिल करने के बाद भी नहीं, यहां तक कि शक्तिशाली चर्च भी इस दासता के बंधन को नहीं तोड़ सकते थे।”

भारतीय ‘कास्ट व्यवस्था’ ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा लगाया गया एक पहचान था, पर इस पहचान ने समाजिक विभाजन का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं किया। वेदों में, रक्त की शुद्धता , जो यूरोप की कास्ट-व्यवस्था की विशेषता थी, की कोई अवधारणा नहीं थी। दूसरी तरफ, कार्यों और व्यक्तिगत गुणों के आधार पर व्यक्ति का वर्ण निर्धारित करने की अवधारणा थी। भारतीय शब्द “जाति”, जो कि समाज के व्यावसायिक विभाजन को नाई, चमार, मवेशी-पालक, लोहार, धातु श्रमिकों और अन्य व्यापारों के रूप में इंगित करता था, सिर्फ भारत में ही एक अवधारणा नहीं थी (भले ही ‘कारीगरों के समूह’ की अवधारणा का जन्म भारत में ही हुआ था)। दुनिया में बसने वाले हर समाज में, बेटों ने परंपरागत रूप से अपने पिता के व्यवसाय को ही अपनाया। बढई के पुत्र बढई बने। बुनकरों के पुत्र बुनकर बने। ऐसा होना स्वाभाविक भी लगता है क्योंकि बच्चे अपने पिता के व्यापार से अच्छी तरह से परिचित होते थे, और अपने व्यापार की अनोखी विशेषताओं को सम्हालकर गुप्त रख सकते थे।

भारत में, जातियों को विभाजित करने वाली रेखाएं शुरू में धुंधली थीं और लोगों के कुल से हटकर व्यवसाय अपनाने के कई उदहारण भी मिलते हैं| निचली जातियों के संत रवीदास, चोखमेला और कनकदास ने लोगों का सम्मान अर्जित किया और उन्हें ब्राह्मण संतों से कम नहीं माना जाता था। मराठा पेशवा ब्राह्मण थे जो बाद में क्षत्रिय बन गए थे। मराठा राजा शिवाजी जिन्होंने कई साम्राज्यों पर अपनी जीत के बाद उदार ब्राह्मणों के समर्थन से खुद को क्षत्रिय घोषित कर दिया था, को शुरुआत में निचली जाति का माना जाता था| प्रसिद्ध समाजशास्त्री एमएन श्रीनिवास कहते हैं:

“यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक क्षेत्र में असंख्य छोटी जातियों का समाज में स्पष्ट और स्थायी अधिक्रम नहीं रहता। अधिक्रम का परिवर्तनशील होना ही वास्तविक समाज को काल्पनिक समाज से अलग करता है। वर्ण-व्यवस्था जाति व्यवस्था की वास्तविकताओं की गलत व्याख्या का कारण रहा है। हाल के क्षेत्र-शोध से यह बात सामने आई है कि अधिक्रम में जाति की स्थिति एक गांव से दूसरे गांव में भिन्न हो सकती है। अलग-अलग जगहों में सामजिक अधिक्रम परिवर्तनशील होता है और जातियां समय के साथ बदलती रहती हैं| इतना ही नहीं, सामाजिक ओहदा कुछ हद तक महज स्थानीय भी होता है।”

यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यूरोप के विपरीत, भारत में उच्च और निम्न वर्ग का विभाजन कभी भी आर्थिक विषमता के कारण नहीं हुई। ब्राह्मण परंपरागत रूप से सबसे गरीब, प्रायः याचक ही होते थे। वैश्य और शूद्र व्यापारी प्रायः अमीर होते थे और अक्सर ब्राह्मणों की सेवा लेते थे। आमतौर पर, भूमि क्षत्रिय, वैश्य और शुद्रों के स्वामित्व में थी। प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट स्वयं एक गैर-ब्राह्मण थे और फिर भी उनके अधीन नंबूदरी ब्राह्मण शिक्षा ग्रहण करते थे। आज भी, सैकड़ों ब्राह्मण जाति के लोग भारत में शौचालयों की सफाई में कार्यरत हैं, जबकि किसी को भी अमेरिका में एक स्वेत व्यक्ति द्वारा एक कचरा ट्रक चलाना हैरानी की बात लगेगी।

इतिहासकार धर्मपाल ने 18 वीं शताब्दी में स्वदेसी शिक्षा प्रणाली पर अपनी किताब ‘द ब्यूटीफुल ट्री’ में लिखा है कि मद्रास, पंजाब और बंगाल प्रेसीडेंसी में किये गए ब्रिटिश सर्वेक्षणों ने भारत में बच्चों के विद्यालयों में व्यापक नामांकन का खुलासा किया। लगभग हर गांव में एक विद्यालय था। कई विद्यालयों में शूद्र बच्चे ब्राह्मण बच्चों से अधिक संख्या में थे। इन स्कूलों को धीरे-धीरे बंद कर दिया गया क्योंकि ब्रिटिश शासन में गरीबी व्यापक हो गई थी और ग्रामीण नौकरियों की तलाश में शहरों को चले गए।

स्पेनिश औपनिवेशिक कला – मेक्सिको की कास्टा प्रणाली।

विदेशी आक्रमणों और “फूट डालो शासन करो ” की ब्रिटिश नीति जैसे विभिन्न कारकों के कारण जाति विभाजन अधिक कठोर हो गया। जब तक अंग्रेजों ने 1881 से विभिन्न उपनामों को विभिन्न जातियों में सूचीबद्ध करने के लिए व्यापक जनगणना नहीं किया, तब तक अधिकांश भारतीय जातियों के अधिक्रम से अवगत नहीं थे। आम तौर पर, कुछ परिवार के नाम एक गांव में एक विशेष जाति से जुड़े थे और दूसरे गांव में एक अलग जाति के साथ। अचानक, जनगणना के कारण जातीय विभाजन की रेखा प्रगाढ़ हो गयी। अंग्रेजों द्वारा जातीय पहचान पर इसलिए इतना जोर दिया ताकि भारतीय समाज जातियों में बटे रहें और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट न हो सकें| इसके कारण जातियों में आपस में गहरे विवाद पैदा हो गए| ब्रिटिशों द्वारा कई अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आपराधिक श्रेणियों में रखने से भी जातीय रेखाएं प्रगाढ़ हो गयीं जो स्वतंत्र भारत के लिए विनाशकारी परिणाम लेकर आई। विडम्बना यह है कि वर्ग और कास्ट में विश्वास रखने वाले ब्रिटिश ने भारतीय जातियों को सूचीबद्ध किया, उन्होंने अंग्रेजी महिलाओं को भारतीय पुरुषों से शादी करने की इजाजत नहीं दी, जबकि भारतीय महिलाओं को अंग्रेजों द्वारा रखैल की तरह अपनाने में भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी।

यह याद रखना चाहिए कि भारत की व्यवसाय आधारित जाति प्रणाली की ढीली संरचना को बदनाम और सख्त करना ईसाई मिशनरियों की रणनीति का हिस्सा था। गवर्नर जनरल जॉन शोर के ईसाई धर्म के क्लैफम संप्रदाय के सदस्य बनने के बाद भारत में मिशनरी गतिविधि में काफी वृद्धि हुई। अपने “अंधविश्वास वाले धर्म” के कारण हिंदुओं को “मानव जाति का सबसे पिछड़ा और असभ्य लोग” घोषित किया गया था। विलियम विल्बरफोर्स, जो दास-विरोध के प्रणेता माने जाते थे और क्लैफम सेक्ट के सदस्य भी थे, ने 1813 ई. में हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषित किया कि हिंदुओं को अपने धर्म से मुक्त करना हर ईसाई का पवित्र कर्तव्य है, वैसे ही जैसे अफ्रीका को गुलामी से मुक्त कराना।

दुनिया में कोई भी देश असमानताओं से मुक्त नहीं है। ऐसा होना अधिक पैसे और अधिक शक्ति के लिए निरंतर मानव प्रयास के द्वारा भी सुनिश्चित होता है। भेदभाव व्यापक रूप से फैला हुआ है और गैर-ईसाई, गैर-मुस्लिम, काले, समलैंगिक, महिलाएं, एड्स रोगी या कुष्ठरोगी इसके प्रमुख शिकार रहे हैं। पश्चिमी समाजों में ऐतिहासिक रूप से प्रचलित नस्लवाद जो आज भी विभिन्न रूपों में जारी है, यह भी घातक कास्ट व्यवस्था का एक रूप ही है। होलोकॉस्ट के लिए नाज़ीवाद और यहूदी-विरोध को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन शायद ही लोगों ने इसे कास्ट-व्यवस्था के बुरे परिणाम के रूप में देखा है| यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में केवल पांच स्थायी सदस्यों का होना भी कास्ट-व्यवस्था है, जिनके पास वीटो शक्तियां हैं। आइवी लीग विश्वविद्यालयों के स्नातक और विशिष्ट क्लब के सदस्य भी अपने स्वयं के कास्ट विशेषाधिकारों का फायदा उठाते हैं।

यह तर्क दिया जा सकता है कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों की सहायता के लिए “आरक्षण” नामक दुनिया की सबसे बड़ी सकारात्मक योजना को लागू किया है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में आरक्षित स्लॉट के साथ, सरकारी सेवाओं में पदों और चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटों के साथ समावेशी होने का एक बड़ा प्रयास किया गया है। भले ही इन प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हों या नतीजतन “विरोधी कास्ट व्यवस्था” ने जन्म ले लिया हो, यह जांच का विषय है।

भारत में कास्ट-पहचान का आधुनिक वर्गीकरण और इसकी विचित्र अभिव्यक्ति ब्रिटिश और भारतीय सरकारों की संस्थागत नीतियों का बुरा परिणाम है जिसमे मार्क्सवादियों और अल्पसंख्यकों, साथ ही साथ गरीबी और विकास के अवसरों की कमी का बड़ा योगदान है। कास्ट-पहचान हिंदू परंपराओं में समाज के मूल वर्गीकरण की किसी कल्पना की विकृति की देन नहीं है।

यह सबसे उपयुक्त समय है कि दुनिया और स्वयं भारतीयों को भारत को कास्ट-व्यवस्था के चश्मे से देखना बंद कर देना चाहिए और दुनिया की हर हिस्से में कास्ट-व्यवस्था की शुरुआत के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक ओहदों को समझने का प्रयास करना चाहिए। इतने लंबे समय तक पश्चिमी शोधकर्ताओं के सामाजिक और मानव विज्ञान अध्ययनों का विषय रहने के कारण भारतीयों ने भी यह मानना शुरू कर दिया है कि प्रयोगशाला में नमूने की तरह, उनकी जगह भी माइक्रोस्कोप के नीचे है। यह लेंस को उलटे करने का समय है। भारत के बाहर एक पूरी दुनिया भारतीय परिप्रेक्ष्य से जांचे जाने और समझे जाने की प्रतीक्षा कर रही है।

The article has been translated from English into Hindi by Satyam

Disclaimer: The facts and opinions expressed within this article are the personal opinions of the author. IndiaFacts does not assume any responsibility or liability for the accuracy, completeness,suitability,or validity of any information in this article.

You may like

articles

The Legend of The Great Wall of Raisen (MP) – History, Archaeology & Oral Traditions

Published

2 months agoon

May 7, 2025By

ihar

Gorakhpur is a small village located in the Raisen district of Madhya

Pradesh. This village gained prominence around 2014 when various media

reports began to assert the existence of a wall purportedly measuring 80

kilometers in length. This sensational news garnered widespread attention across

India, prompting several short field studies and surveys conducted by various

agencies. The wall, which is considered a significant aspect of the region’s

heritage, has primarily been featured in newspapers with numerous

exaggerations; however, no comprehensive academic paper has been published

on the subject, with the exception of one authored by Dr. Jinendra Jain of IGNTU

Amarkantak in 2020. Dr. Jain’s paper represents the first scholarly source of

information and addresses specific aspects of the built heritage. Raisen is

recognized as one of the most significant districts in Madhya Pradesh and is also

referred to as the rock art capital of India. The archaeological history of the

district can be traced back to the Lower Paleolithic era, with excavations at

Tikoda and Bhimbetka yielding some of the earliest dates in central Indian

prehistory. This paper is based on a recent survey and documentation of the

Gorakhpur wall and the built heritage in the surrounding regions.

Read more here with the access to the full paper

articles

Dharmashrama – An Article by Dr Mrittunjoy Guha Majumdar

Published

2 months agoon

April 29, 2025By

ihar

Dharmashrama

Dr. Mrittunjoy Guha Majumdar

Dharma has been an oft discussed but seldom understood concept and term. Dharma is the anchor and the foundation of the Hindu civilization. Dharma is what makes society compliant with the order of the cosmos.

But what is Dharma?

Was Parashurama truly Dharmic when he is said to have vanquished the Kshatriya, or the ruling class, not once, not twice but 21 times, in an apparent violation of Varnashrama Dharma?

Were Bhishma and Karna truly Dharmic when Bhishma stuck to his vow of celibacy and not taking the crown, and Karna decided to side with his friend Duryodhana regardless of the situation or circumstances, in what can be regarded as Mitra Dharma (Dharma of a friend)?

Is a modern nation state like the United States of America truly Dharmic when they speak of bringing order to countries with dictatorial regimes in a manner that is inherently Adharmic?

These are all questions make one see why the concept of Dharma is often so incomprehensible: since it encompasses the relative and the subjective, along with a sense of a greater scheme of things in our cosmos. To look at what Dharma truly means, let us look at its etymological origins, to begin with. In Classical Sanskrit, dharma derives from the root dhṛ, which means “to hold, maintain, keep.” Over the Vedic and Upanishadic periods and interpretations, the concept of Dharma has been closely tied to two fundamental ideas: Rta and Satya. Ṛta refers to the order of nature, which is fundamental to the way the universe is and how life emerges, while Satya refers to the Absolute Truth that underlies this order of things and reflects the same. Looking at these concepts and formulating Dharma as simply as can be,

That which upholds the natural laws of the Universe and the order of nature is Dharma.

The first question that would and should come to your mind then is: What is this order of things? How does one organise life to comply with the aforementioned requirements of Dharma?

There is a fair bit of subjectivity surely in doing this? Yes and No!

In nature, there is an inherent duality in objects and phenomena: things are local and global, phenomena are transient and yet reality can be unchanging. The order of things or Rta lies in this duality, nay multiplicity, which transcends.

A multiplicity of realities.

There are many ways in which objects in nature could evolve and each of those ways are equally valid and allowed in nature. However, there is always a certain unchanging reality that is common to all these changes. This is usually the (super-)set of all properties of an object.

If the Satya of the cosmos is in the idea of unity, in the Brahman, in the singularity from which the Big Bang happened, surely every element in the Universe is inherently connected and interacts with every other element in the cosmos. Therefore, any interaction is inherently a ‘self-interaction’ in the higher scheme of things, and it is this tendency that is a cornerstone of that which upholds Satya: Dharma. Dharma respects the relational reality of the Universe.

By self-reflection and self-awareness, one gauges what is one’s Swadharma or innate tendencies. Fire burns, water flows and trees photosynthesize. At the human level, everyone has some inherent personality traits. This needs to be used and/or evolved to best suit one’s existence, and the first step in doing so is again the reflexive self-awareness, which is a cornerstone of Sanatana Dharma.

Dharma is that which upholds the multiplicity of realities of existence with its inherent reflexive tendencies.

So,

What are the rules of Dharma?

Well, much like the ways to reach Brahmana and its characteristics

There aren’t any!

Dharma is contextual at the practical level. There are certain key ideals and values and basis for Dharma, but the specifics change with time. For instance, what was Dharmic in the age of the Mahabharata such as polygamy and niyoga (an ancient Hindu tradition, in which a woman, whose husband is either incapable of fatherhood or has died without having a child, could request and appoint a man for helping her bear a child) would be frowned upon. However, the value of marriage and life is still valued as much as in the times of yore, as are the order of things that facilitate the same.

For understanding how to formulate the Dharmic structure of a time, one must reflect and meditate on the aforementioned definition of Dharma. One also needs to understand, truly realize and internalize some important aspects and cornerstones of Dharma, such as

- संस्कार (dispositions, character and ethos)

- संपोषणीयता (sustainability)

- सर्वव्यापित्व (universality)

- मोक्ष (liberation)

संस्कार

Remembering that Dharma is that which upholds all of existence and respects the multiplicity of realities in existence, this includes ideas of dignity, liberty, equality, brotherhood, right to life, charity, talking (that should be gentle and kind) with good intention, compassion, inclination towards non-violence, excessive expectations, abstaining from impure thoughts (that involves, say, arrogance or jealousy or pride) and contentment in one’s means. Each of these values naturally arises from this central definition. For instance, liberty arises from the tendency of Dharma to respect the multiplicity of realities and possibilities in the life of an individual, and charity arises from the tendency of Dharma to uphold all of existence and naturally to birth a feeling of compassion in the world.

What is Dharmic also includes spiritual, public, and political freedoms, such as freedom of thought, opinion, religion and conscience, word, and peaceful association of the individual. You may now say that this construct of Dharma is so abstract and not realizable in the real world. This is not the case and the answer for how Dharma can guide us in day-to-day activities lies in a set of ideas that has resonances with everything from Patanjali’s Yogasutra, Buddha’s Eightfold Path, Christian thought on sin and Jain beliefs.

The Dharmic way is the way that asks one to curtail

काम (lust), क्रोध (anger), लोभ (greed), मोह (attachment), मद (pride), and मात्सर्य (jealousy)

This classification has an older counterpart in the Panch Mahapatakas (five unforgivable sins) of Sanatana Dharma. Lust arises from the perversion of the relational reality we spoke of earlier. Anger comes from individualism taken to the level wherein anything not compliant with one’s state of being or belief or perspective causes friction. Greed and attachment come from superficial identification with elements (such as things and people) of the universe without appreciating the underlying unity of all things in the universe. Pride comes from extreme identification with the self and completely discounting the great unity and oneness with the Universe, while jealousy comes by looking at the hierarchy based on qualities of elements and making that the primary point of focus, thereby forgetting that this hierarchy is a transient one.

As we discussed previously, the goal of life is to realize the unity with the One, to yoke to the supreme godhead. This realization is seriously impeded by these base-human vices. Each of them leads to separation of the human and the divine instead of the unification ideally sought. Breaking these habits and vices is not easy. Doing so is a life-long process and those who truly transcend base-human existence are those who can move beyond this to a realm that is marked by humility, satisfaction, control, absence of lust, peace, lack of avarice and energy and dynamism.

It is also marked by the state known as

स्थितप्रज्ञ

which refers to the state of equanimity and knowledge that one attains when one lets go the aforementioned vices and truly lives in realization of the Unity and Truth of life. This is the ultimate conditioning or Sanskara.

संपोषणीयता

Most people regard the Dharmic way as one related to the times of yore. However, looking closely at it, one can see that the Dharmic way is a modern one. A key part of the Dharmic tradition is its connection to sustainable development goals, if one were to study the scriptures and early formulations of Dharma.

No Poverty, Employment and Economic Growth

Dharma is all about ending poverty in all spheres of life. This includes social discrimination and lack of education and healthcare. When it comes to material wealth and poverty, the famous lines from the Rig Veda Mandala 10, Hymn 117, Verse 5 comes to mind:

पर्णीयादिन नाधमानाय तव्यान दराघीयांसमनुपश्येत पन्थाम |

ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रान्यम-अन्यमुप तिष्ठन्त रायः ||

which talks upon the value of charity and the changing dynamics of wealth. The Shatapatha Brahmana (11.1.6.24) links social prosperity and dharma by stating that prosperity enables people to follow Dharma in their lives. In times of distress, of destitution, of drought, of poverty, everything suffers including relations between human beings and the human ability to live according to dharma, since survival is the greatest need of the hour then.

Hence there is a great need to ensure that one of the four Purushartha (objectives) of life is Artha — capital and prosperity, along with Dharma, Kama (desire) and Moksha (salvation). Each of the Purushartha is dependent on the other and hence ending poverty is fundamental to the idea of attainment of Dharma.

The Dharmic traditions calls for ensuring that there is sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. This is one of the most important points since the Dharmic tradition believes in Karmayoga and despises and denounces lack of work.

Governments should ensure that everyone who can work must work. A culture that naturally promotes the idea of work and the dignity in labour is inherently Dharmic since it cultivates the Swadharma and creates a means of appreciating the relational reality in nature through work.

The Vedas praise labour in various areas, be it agriculture (Rig Veda 1.117.21, 8.22.6, 4.57.4, 10.104.4 and 10.101.3), weaving and tailoring (Rig Veda 10.26, 10.53.6, 6.9.2 and 6.9.3), artistry and technical work (Rig Veda 4.36.1), while other verse that speak highly of skilled labor are Rigveda 10.39.14, 10.53.10, 1.20.2, 2.41.5, 7.3.7, 7.15.14 and 10.53.8, Atharvaved 14.1.53, 14.2.22, 14.2.23, 14.2.24, 14.2.67 and 15.2.65. Commerce (Rigveda 5.45.6 and 1.112.11), the work of a boatman (Rigveda 10.53.8, Yajurved 21.3, Yajurved 21.7, Atharvaved 5.4.4, 3.6.7), the work of a barber (Atharvaved 8.2.19), the work of a goldsmith and a gardener (in different sections of Rigveda 8.47.15), the work of an ironsmith and smelter (Rigveda 5.9.5) and metallurgy (Yajurved 28.13) is also spoken of highly.

Chanakya’s Arthashastra is a seminal piece in the Dharmic society that talks of economics. Chanakya spoke of conducting international trade according to the principles of comparative advantages: imports are as important as exports when promoting national economic growth. He felt imports can offer the kingdom goods that can’t be found on the national territory. He also argued for strict regulation of business activities so that monopolies are undermined and domestic economies are protected from potential adversaries. However,

Regulation was not quite Chanakya’s way in an absolutist way!

The reason I say this is that excessive regulation infringes on the liberty of the individual and the possibilities of the market forces. Since being Dharmic is to ensure the multiplicity of such possibilities without compromising on the welfare and interests of the elements of society, Chanakya’s way is not Dharmic through and through.

Instead of an enforced regulation, governments should see the reasons for market failure and why important effects of a free market transaction is not captured by the decisions made by the buyers and sellers. They should seek to address it by exploiting and not disrupting the market-based economic ecosystem. Calibrating such regulations mainly to address market failures can ensure that the interventions by the government achieve the intended goals while minimizing adverse consequences. Regulations also need to have a proper social cost-social benefit analysis. That is the Dharmic way. Given the importance of Satya in the Dharmic tradition, it is also important to base this regulation on the best available scientific and technical information, possibly with public input too. A Dharmic economy is the one that uses the Swadharma and liberty of the individual to ensure the welfare and relation reality of all, without compromising on the rule of law or remedial steps to ensure the same.

No Hunger and Good Health

In Rig Veda Mandala 1 Hymn 187, the glory of food is spoken of

पितुं नु सतोषं महो धर्माणं तविषीम |

यस्य तरितो वयोजसा वर्त्रं विपर्वमर्दयत ||

सवादो पितो मधो पितो वयं तवा वव्र्महे |

अस्माकमविता भव ||

उप नः पितवा चर शिवः शिवाभिरूतिभिः |

मयोभुरद्विषेण्यः सखा सुशेवो अद्वयाः ||

तव तये पितो रस रजांस्यनु विष्ठिताः |

दिवि वाता इव शरिताः ||

तव तये पितो ददतस्तव सवादिष्ठ ते पितो |

पर सवाद्मानो रसानां तुविग्रीवा इवेरते ||

तवे पितो महानां देवानां मनो हिताम |

अकारि चारु केतुना तवाहिमवसावधीत ||

यददो पितो अजगन विवस्व पर्वतानाम |

अत्रा चिन नो मधो पितो.अरं भक्षाय गम्याः ||

यदपामोषधीनां परिंशमारिशामहे |

वातपे पीवैद भव ||

यत ते सोम गवाशिरो यवाशिरो भजामहे |

वातापे … ||

करम्भ ओषधे भव पीवो वर्क्क उदारथिः |

वातापे … ||

तं तवा वयं पितो वचोभिर्गावो न हव्या सुषूदिम |

देवेभ्यस्त्वा सधमादमस्मभ्यं तवा सधम

This verse glorifies food that `upholds great strength’ and asks it to be our kind protector, auspicious as it is. The seers call food a `health-bringing, not unkind, a dear and guileless friend’. It talks of the juices in the food, which are winds in the heavens, diffused throughout its composition, and that it is most sweet to taste. The seers go on to say that in food is set the spirit of the great Gods.

It is with food that brave deeds were accomplished and food remains, much like the splendour of the clouds, for our enjoyment. It talks of the food from the waters or the plants, milky food or barley-based, and talks of waxing `the fat of Soma’ or extracting the nectar-like essence of the food, which replenishes and reinvigorates. The seers describe the vegetables as `wholesome, firm and strengthening’. It ends with the interesting line saying that food is what banquets of God and man, alike, are fulfilled.

The Dharmic tradition promotes healthy lives and promote welfare of all at all ages. This not only includes quality basic healthcare for all, free of cost, but also awareness-building of healthcare and welfare, besides welfare of animals and plants. In the Sushruta Sutrasthana, chapter 15, it is said

समादोषः समाअग्निश्च समाधातुमलक्रियाः|

प्रसन्न आत्मेइन्द्रियमनाः स्वस्थ ईतिअभिधॆयते||

which translates to the idea that balanced doshaas (biological energies such as vata, pitta and kapha that are said to govern all physical and mental processes and provide every living being with an individual blueprint for health and fulfillment), balanced digestive fire, balanced body dhatu (elements of the body such as plasma – Rasa, blood – Rakta, muscle – Mamsa, fat – Meda, bone – Asthi, bone marrow and nerve – Majja and reproductive fluid – Shukra), elimination of waste from the body (with the removal of the Mala – the waste, which are Purisa – faeces, Mutra – urine and Sweda – sweat), balanced senses (indriya, such as those of sight, smell, taste, hearing and touch), a balanced mind and a contented soul, together constitute normal health. Absence or reduction of any of these elements or functions or states stated above can be termed as ‘disorder’, which can become a disease.

The Dharmic tradition seeks the balance of all these elements, functions and states, and hence calls for the maintenance of health in a holistic manner, physically, mentally, emotionally and spiritually.

Of the four Vedas, the medical topics have been dealt primarily in the Atharvaveda, while the Ṛigveda contains a lesser extent of verses of health conditions and medical aspects. The Oṣadhi-śukta is the first documentary evidence of the study of plants for pharmocological use and botanical study. Various sages like Jamadagni, Kaṇva, Āngirasas and Kaśyapa were well known for their expertise in recognizing and discovering new herbs for remedial purposes. The exploits of Sushruta in surgery and other Vedic seers in medicine are well-documented. Health has always been a priority for the Dharmic traditions, since the body is taken to be a temple and the abode of the soul. Its maintenance is key.

The word Dharma comes from a term that means `to uphold, to sustain’. At the individual level this is not possible without being healthy. At the community level, it refers to the need for cleanliness and hygiene in society. The Yoga-Sutras of Patanjali describe Shaucha (literally meaning purity, cleanliness and clearness) as-

शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः ||

सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च||

which means that Shaucha is that from which there arises dispassion towards one’s body and detachment towards contact with other people and beings. Shaucha gives rise to contentment, purity of mind, focus, conquest of the senses and competency to attain self-realization.

Quality Education and Knowledge

The Dharmic tradition speaks of ensuring inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for everyone. In the Rig Veda, Mandala 1 Hymn 3 Verse 12, it says:

महो अर्णः सरस्वती पर चेतयति केतुना |

धियो विश्वा वि राजति ||

which translates to

Sarasvati, the mighty flood,–she with be light illuminates,

She brightens every pious thought.

Sarasvati is the goddess of learning and here the light being mentioned is the illumination of knowledge. The Vedic seers highlight the importance of piety in one’s thoughts and the importance and power of knowledge. The importance of knowledge in the Dharmic tradition can be gauged from the fact that ‘Veda’ itself means ‘to know’. In the modern world, basic comprehensive education needs to be provided to all students irrespective of social identities and communities they belong to. Quality of education should be improved, and talents of students must be identified and must inform their choice of careers, along with perseverance.

According to the Rig-Veda, education is something which makes a man self-reliant and selfless, which effectively liberates and makes one aware of universal truths and ideas.

Gender Equality

In the Rig Veda, Mandala 10 Hymn 125 Verses 3-8, the idea of the feminine to be the supreme principle behind all of cosmos is asserted

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी परथमायज्ञियानाम |

तां मा देवा वयदधुः पुरुत्राभूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम ||

मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः पराणिति य ईंश्र्णोत्युक्तम| अमन्तवो मां त उप कषियन्ति शरुधिश्रुत शरद्धिवं ते वदामि ||

अहमेव सवयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः |

यं कामये तं-तमुग्रं कर्णोमि तम्ब्रह्माणं तं रषिं तं सुमेधाम ||

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि बरह्मद्विषे शरवे हन्तवाु |

अहं जनाय समदं कर्णोम्यहं दयावाप्र्थिवी आविवेश ||

अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे |

ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं दयांवर्ष्मणोप सप्र्शामि ||

अहमेव वात इव पर वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा |

परो दिवा पर एना पर्थिव्यैतावती महिना सं बभूव ||

which translates to

I am the Queen, the gatherer-up of treasures, most thoughtful, first of those who merit worship.

Thus Gods have established me in many places with many homes to enter and abide in.

Through me alone all eat the food that feeds them, -each man who sees, breathes, hears the word outspoken

They know it not, but yet they dwell beside me.

Hear, one and all, the truth as I declare it.

I, verily, myself announce and utter the word that Gods and men alike shall welcome.

I make the man I love exceeding mighty, make him a sage, a Rsi, and a Brahman.

I bend the bow for Rudra that his arrow may strike and slay the hater of devotion.

I rouse and order battle for the people, and I have penetrated Earth and Heaven.

On the world’s summit I bring forth the Father: my home is in the waters, in the ocean.

Thence I extend o’er all existing creatures, and touch even yonder heaven with my forehead.

I breathe a strong breath like the wind and tempest, the while I hold together all existence.

Beyond this wide earth and beyond the heavens I have become so mighty in my grandeur.

In the Upanishads and Puranic texts, there are cases of both women empowerment and discrimination. Given that the divine Feminine, in her various forms, be it as Adi Shakti or Prakriti, has such an important place in Sanatana Dharma, there should be no doubt about the esteemed place women have in it. There have been famous seers in the Dharmic tradition such as Gargi and Maitreyi who have been women. A natural order would have men and women equally empowered to create a synergy as they move ahead. That is key to human society and its progress. Also, members of society with other sexual orientations and sexes need to be accepted as they are and their views and interests must be respected.

The Vedas do not refer explicitly to homosexuality, but Rigveda says \textit{Vikruti Evam Prakriti} (perversity/diversity is what nature is all about) and therefore what seems unnatural is also natural. In other texts, it has not been as approving of this, but if it has to be Dharmic and the LGBTQ+ identity truly represents the existence of an individual, that must be respected. The second part, ninth chapter of the Kamasutra, along with Sushruta Samhita 3.2.42–43, the Kritivasa Ramayana and Narada Smriti, discuss the LGBTQ+ identity at some length.

True Dharma respects the gender identities of all people.

Responsible Consumption and Consumerism

The Vedic traditions do not stand for greed and senseless consumerism and seek to ensure sustainable production patterns. The Bhagavad Gita, in Chapter 16 Shloka 21, says

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्।।

which is referring to lust, anger and greed as the threefold gateway to Naraka (hell), ruinous to the Self. Today, we find greed being a major part of the problems affecting the world. Senseless and insensitive consumerism is pervasive. As per the Dharmic tradition, if one looks at the transience of human life, one must weigh what comes of embellishing that, important as it is, against the greater good of society, nature and our planet. More importantly, there is a need to reflect on one’s practices and find contentment within and not without, as the Bhagavat Purana 7.15.16 says

संतुष्टस्य निरिहस्य स्वात्मारामस्य यत्सुखं |

कुतस्तत्कामलोभेन धावतो ‘र्थेहया दिशाः ||

which means that the happiness obtained by him who is contended and who seeks joy within himself is many times more than the happiness of that person who, under the influence of desires and greed, runs in all the four directions and obtains a lot of wealth.

Inclusive Societies, Reduced Inequalities and Pluralism

The Dharmic tradition calls for the promotion of peaceful and inclusive societies for sustainable development, provision of access to justice for all and building of effective, accountable and inclusive institutions for administration and dispensation of justice at all levels. Dharma, by nature, underlies the call for a practical integral humanism. In ancient Indian Society, Law and Dharma were not distinct. In ancient texts such as Dharma Sastras, Smritis and Arthasastra, the concept of justice was equated to Dharma. Rules of Dharma have never been alterable according to the whims and fancies of politicians, monarchs, administrators and policy-makers, and it was always made clear that it was essential that the exercise of political power must be in conformity with Dharma — an essential aspect of governance in the Dharmic traditions.

Besides the duties of Indra and by association of the ruling class of that age, one of the earliest textual references to the Dharmic conduct of ruling and of politics is found in the Satapatha Brahmana, Kanda III, Adhyaya 4, Brahmana 2, where the tale of the Tanunapatra is described. It refers to the mythological time when the gods such as Vayu, Agni and Indra were fighting amongst themselves, and this led to them being weak and vulnerable to the infiltration of the asura-rakshasa. They decided to unite under the leadership of one – Indra, under a covenant of truth. This mythological story behoves reflection on the true nature of power and how it arises from a social contract to the constituents and relies on Satya – both in the form of absolute and relative truths.

People often mistake the Varnashrama system with the jati – based segregation that translated into the caste system. The Varna system depended on the Swadharma of the individual; the innate tendencies, along with Karma or work and perseverance. It was an organic organization of society. Some mistake the poetic symbolism in the Purusa Sukta of the Rig Veda as a hierarchical construct while it always has been one of utilitarianism and how different parts of the body need to work together coherently. Hinduism has been inherently so pluralistic that even Carvakas, who are materialists and atheists, are part of the Hindu family. This is due to the fundamental conception of Dharma and the tolerance it has within. There are many ways to reach Brahman, to live life and to undertake occupations, and all are equally allowed and appreciated in the Dharmic way. In today’s bid for positive affirmation, what is often disregarded is the unique existence and life of each individual, which is why intersectionality of identities and concerns must be understood and addressed, in a truly Dharmic system.

To make society truly inclusive and safe, in contemporary times, reducing violent crime, trafficking, forced labour, and child abuse are much needed, as are stronger legal systems. Power should be decentralised to regional and state units with empowered legislature, judiciary and executive branches. Federalisation and decentralization of power is a key step towards true democracy and is what the Dharmic way propounds, to the extent of decentralizing power to the individual, if practically possible! This not only helps with administration that closely understands the unique problems of the area but also dispenses with solutions quicker than other alternatives. The voice of the civil society must also be reinforced and given a place in the political, socio-economic and cultural domains.

Environment and Energy

The Dharmic tradition seeks the availability and sustainable management of water and air and sanitation for all. In the Vedas, all components of Nature are said to be interrelated and interdependent. All elements of Nature and origins of natural resources and life-forms (including plants and trees) are given due respect in the Vedic hymns as manifestations and reflections of the divine creation — thus emphasizing the significance of each. The Rig Veda glorifies deities like Varuna, Indra, Maruts, Mitra and Aditya, who are responsible for maintaining a balance in the functioning of all entities of Nature whether they be lakes, mountains, the skies or earth, the woods or the waters. One is reminded of the famous lines from the Shuklayajurveda 36:18

दृते द्रिन्घ मा मित्रस्य चक्षुषा

मा सर्वाणि भूतानि समिक्षन्तम्

मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे

which means may all beings look on me with the eyes of a friend and may I look on all beings with the eyes of a friend; may we look on one another with the eyes of friendship.

Water and air are the basic requirements of any living being, and ensuring that drinking water and clean air is available to all humans is a must. The Rig Veda has an entire hymn (Mandala 10 Hymn 9) on water, with a similar position given to air, the human breath and the winds in the deity Vayu, in the Rig Veda and other Vedic and Upanishadic texts

आपो हि षठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन |

महेरणाय चक्षसे ||

यो वः शिवतमो रसस्तस्य भजयतेह नः |

उशतीरिवमातरः ||

तस्मा अरं गमाम वो यस्य कषयाय जिन्वथ |

आपोजनयथा च नः ||

शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये |

शं योरभि सरवन्तु नः ||

ईशाना वार्याणां कषयन्तीश्चर्षणीनाम |

अपोयाचामि भेषजम ||

अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा |

अग्निं चविश्वशम्भुवम ||

आपः पर्णीत भेषजां वरूथं तन्वे मम |

जयोक चसूर्यं दर्शे ||

इदमापः पर वहत यत किं च दुरितं मयि |

यद वाहमभिदुद्रोह यद व शेप उतान्र्तम ||

आपो अद्यान्वचारिषं रसेन समगस्महि |

पयस्वानग्ना गहि तं मा सं सर्ज वर्चसा ||

which translates to

Ye, Waters, are beneficent: so help ye us to energy

That we may look on great delight.

Give us a portion of the sap, the most auspicious that ye have,

Like mothers in their longing love.

To you we gladly come for him to whose abode ye send us on;

And, Waters, give us procreant strength.

The Waters. be to us for drink, Goddesses for our aid and bliss:

Let them stream to us health and strength.

1 beg the Floods to give us balm, these Queens who rule o’er precious things,

And have supreme control of men.

Within the Waters-Soma thus hath told me-dwell all balms that heal,

And Agni, he who blesseth all.

O Waters, teem with medicine to keep my body safe from harm,

So that I long may see the Sun.

Whatever sin is found in me, whatever evil I have wrought,

If I have lied or falsely sworn, Waters, remove it far from me.

The Waters I this day have sought, and to their moisture have we come:

O Agni, rich in milk, come thou, and with thy splendour cover me.

Trees and plants have a great importance to keep the environment in balance and the Dharmic traditions prioritize this to the extent of deifying it. The Vṛkṣāyurveda says that planting a tree is equally beneficial as having ten son. Tulsi, Peepal and Vatavṛkṣa have great importance in the Dharmic tradition, and these plants and trees have been found to have immense ecological and even medicinal value, as per modern science. In the Maitrāyani Samhitā, the earth has been described as Devajayani (adorable by deities) and Aushadhinam Mulam (the source of all kinds of medicinal plants). So in ancient texts of the Dharmic tradition, sages suggested punishment for him who cuts down such valuable trees. Yajnas were often conducted in the Vedic age for purification of the environment. The Dharmic way is inherently an ecologically conscious way. The animistic traditions of the Hindu faith, for instance, with the avataras of Vishnu being various kinds of beings over the yugas was to highlight the divinity in those life forms.

In Dharmic traditions, we are said to have a debt to our surrounding environs and to nature (भूत ऋण, besides the देव ऋण – debt to deities, ऋषि ऋण – debt to sages and seers, पितृ ऋण – debt to ancestors and नारी ऋण – debt to humanity), since they play an important role in our evolution as individual. Therefore, Dharma highlights the need for responsible production and usage of energy, preferably renewable energy (since it maintains the equilibrium of nature), promotes conservation practices, inherently safeguards against climate change and calls for the safekeeping of biodiversity.

सर्वव्यापित्व

Dharma is ever evolving since the cosmos is a dynamic, evolving entity. Dharma is universal since it deals with certain key ideas of the universe, cutting across sects, religions, colour or creed. This is primarily because it is more interested in working with Satya – the absolute Truth, the Brahman, so to say, and not the relative truths. In the quest to see for oneself what this Truth is, for this is an experiential element, the ways of maintaining the order of the Universe neither depends on chance of identities by birth or the changing circumstances of the world.

So, if a certain spiritual messenger formulated his teachings in the context of a certain age, Dharma would seek to extract the essence of the teachings along with evolving the more superficial or worldly aspects of the teachings. The important point here is to safekeep the Dharmic tradition of multiplicity where even though there is a guideline for what to do and possibly how to do it, by certain authorities of the age and/or the zeitgeist of that age, there must be space and freedom to devise and customize solutions to local problems and factors. This tendency of local adaptation, after all, is the basis of evolution in nature itself.

Since the scope of these revisions is so wide, the only thing to always remember is the fundamental definition of Dharma, mentioned previously, and must be ascertained with the use of reasoning (seeking of the Truth, of society, of the cosmos, of oneself, is the key word) and a position of compassion and social unity. In terms of spirituality and society, Dharmic traditions leads us to approach the question of Godhead and universality from a position of empathy and compassion and actively speaks against the tendency of the ‘other-ing’ of sections of humankind based on the fact that they do not belong to one’s own nation, religion or order.

How does Dharma differ from just another set of sensible, contemporary conceptions of values and ideals?

The key is its pursuit of Moksha

Moksha is simply the liberation of oneself from the bounds of identities, finiteness and worldliness, to truly appreciate the subtle element of the Brahman, the unity and oneness underlying the Universe, which manifests in everything from the laws of Physics and nature to the subjective experiences of man. Moksha refers to various forms of emancipation, liberation, and release. It refers to freedom from saṃsāra, the cycles of mortality (and here I also mean within a lifetime). In a more practical human level, it refers to the freedom from ignorance: self-realization and self-knowledge.

At the most accessible level, it refers to existing in one’s entirety in the moment, and just pure आनन्द (Bliss) and चित् (Consciousness). This formulation of Dharma and identification of its core ideas is the way to highlighting the most natural state of order that is compliant with the laws and order of the cosmos. I believe that orienting our lives and society with Dharma is the way towards attaining true happiness and peace in our lives and in the world.

ॐ तत् सत्|

(This article was first published in Vichaar Manthan – https://www.vichaarmanthan.org/post/2019/08/18/dharmashrama)

IHAR Member Shri Rahul Ravi Rao has been conferred with Dr. B. R. Ambedkar Rashtriya Samman 2025

Indian Museum Kolkata Honors Rash Behari Bose on 139th Birth Anniversary- Lecture by Prasun Roy IHAR WB chapter

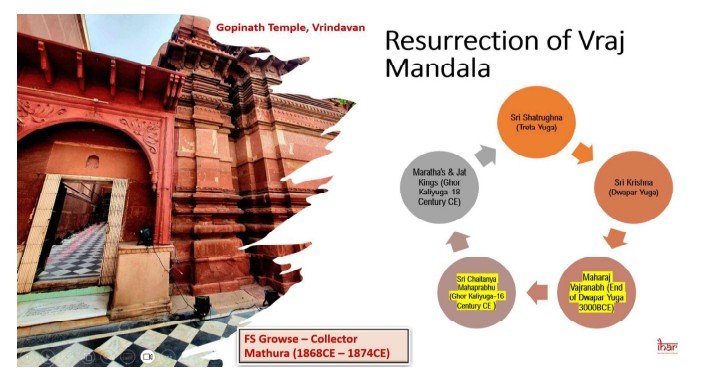

Vraja Mandala – A Timeless emotion – Understanding the Cultural Heritage Landscape

Panel Discussion: Heritage of Firebrand Revolutionaries – Bengal The Seedbed of Revolution

Debugging the wrong historical narratives – Vedveery Arya – Exclusive podcast

Bharat Varsh – A Cradle of Civilzation – Panel Discussion

Bringing our Gods back home – A Conversation with Shri Vijay Kumar

Panel Discussion on Sati

Bengal’s Glorious and Diverse Heritage- Traditions and Festivals – Panel Discussion

Podcast – From Shiva to Schrodiinger – Dr. Guha

Debugging the wrong historical narratives – Vedveery Arya – Exclusive podcast

The Untold History Of Ancient India – A Scientific Narration

Some new evidence in Veda Shakhas about their Epoch by Shri Mrugendra Vinod ji

West Bengal’s textbooks must reflect true heritage – Sahana Singh at webinar ‘Vision Bengal’

Bringing our Gods back home – A Conversation with Shri Vijay Kumar

Trending

-

Events1 year ago

Events1 year agoBharat Varsh – A Cradle of Civilzation – Panel Discussion

-

Videos2 years ago

Videos2 years agoBringing our Gods back home – A Conversation with Shri Vijay Kumar

-

Videos11 years ago

Videos11 years agoPanel Discussion on Sati

-

Events3 months ago

Events3 months agoBengal’s Glorious and Diverse Heritage- Traditions and Festivals – Panel Discussion

-

Events2 months ago

Events2 months agoPodcast – From Shiva to Schrodiinger – Dr. Guha